화방벽

우리 한옥이 주로 화재에 취약한 목구조이고 더구나 초가집이 많았던 시절에는 늘 불조심을 해야 했다. 고사통의 기술은 실록에 바탕을 둔 것으로 화재에 대비한 화방벽과 기와지붕 장려책을 조정이 나서서 널리 시행하였음을 알 수 있는 소중한 자료라 하겠다.

이처럼 <화방장(火放墻)>은 토벽 바깥 벽면에 돌을 쌓아서 화재를 방지하는 구조로 된 벽을 말하는데 다른 말로는 <화방벽>, 지방에 따라서는 <종구담> 또는 <종부담>이라고 부른다. 벽 높이의 중간부분에서 밑에만 쌓는 것을 <반화방벽>이라 하고 지붕 처마 밑까지 쌓은 것은 <장화방벽> 또는 <온담>이라고 한다.

화방벽은 막돌을 허튼층 쌓기도 하지만 격식을 갖춘 집에서는 사고석과 전돌 또는 벽돌을 이용해서 바른층 쌓기를 하였다. 사고석(四塊石)은 한 사람이 네 덩이를 질만한 크기의 돌이라는 뜻에서 온 말로 한 변 15~25센티 각의 입방체형의 돌을 일컫는다.

기둥 옆에는 <용지판(龍枝板)> 또는 <용기판>이라는 판장을 세워댈 때도 있고 그냥 사고석 담을 칠 때도 있다. 기둥이 둥근 두리기둥일 경우에는 용지판이 옆으로 벌어지는 일이 있어 이를 방지하기 위하여 세모 졸대를 끼워대기도 한다.

때로는 화방벽에 굴뚝을 연결하거나 사고석 하나를 빼 내고 그 자리에 연기구멍을 내기도 했다.

그런 연기구멍을 <개굴>이라 한다. 경복궁 남 행각 서편으로 세 번째 화방벽에 있는 개굴은 기왓장으로 모양을 냈는데 마치 지금의 브라인드 커튼을 연상시킨다.

시골 대가댁 행랑채 개굴에서도 솔가지 지핀 아궁이에서 피어나는 맑은 연기엔 소나무 향이 감돈다.

연기가 퍼지면서 처마 밑을 맴돌던 근방 벌레들은 다 도망을 간다. 그래서 거미줄 보기가 어렵다.

잡아먹을 벌레도 없는 자리에 거미가 줄을 칠 까닭이 없기 때문이다.

주춧돌 옆으로 지면에 접하는 곳은 비교적 긴 장대석을 하인방 밑까지 쌓는데 이를 고막이(古莫石)라고 부른다. 사고석 쌓기는 일단 벽에 외를 엮은 다음 초벽치기 전에 사고석을 쌓는데 고막이돌 위에서부터 한 켜씩 쌓아 올라간다.

사고석은 외 엮을 때 쓰는 새끼줄로 돌 앞쪽 밑을 둘러 감고 옆면에서 뒤의 가로외에 감아 건다.

그런 다음 새끼줄을 그 옆에 쌓을 사고석 옆으로 내려서 또다시 돌 앞 밑을 둘러 감아 옆으로 올려 감는다.

돌과 토벽을 일체화시키기 위한 시공방법이다.

그렇게 쌓아 올리면 새끼 굵기만큼 줄눈 나비가 생기며 사고석의 옆과 뒤의 외까지는 진흙을 채운다.

사고석은 바른층 수평줄눈으로 쌓게 되고 새로 줄은 반 칸씩 엇갈리게 쌓는다.

중간 높이까지는 사고석을 쌓다가 위쪽은 검은 전돌로 쌓아 전체적으로 변화를 주는 경우도 있다.

궁궐에서는 검은 벽돌만으로 쌓은 경우도 있고 검은 벽돌로 쌓다가 위쪽에서는 보다 얇은 전돌로 쌓기도 한다.

같은 크기의 재료로만 쌓는 것보다 변화를 주어 역동감을 준다. 반화방에서는 중인방 밑까지 쌓고 그 윗면은 경사지어 놓고 회반죽을 발라 빗물이 흘러내리게 한다.

돌이나 전돌 쌓기가 완료되면 돌 면에 묻은 진흙을 깨끗이 청소하고 치장줄눈을 바르기 위해 세로 가로 줄눈파기를 한다. 그 깊이는 1센티 이상 보통 1.5센티 정도이다. 치장줄눈은 회반죽으로 하기 때문에 면회(面灰) 바르기라고도 한다. 치장줄눈을 따로 내지 않고 돌만 남기고 돌 주변을 회로 두껍게 바르기도 했다.

면회는 석회 죽 또는 소석회에 모래를 섞어 해초풀로 반죽한 것을 쓴다. 면회 줄눈의 나비는 보통 2.5센티 정도로 상하 좌우 돌을 0.5센티 정도 덮이게 한다. 면회는 돌 틈 줄눈에 깊이 물리도록 눌러 바르고 가장자리는 곱게 도려내면 자연스럽고 아름다운 면회무늬가 나타난다.

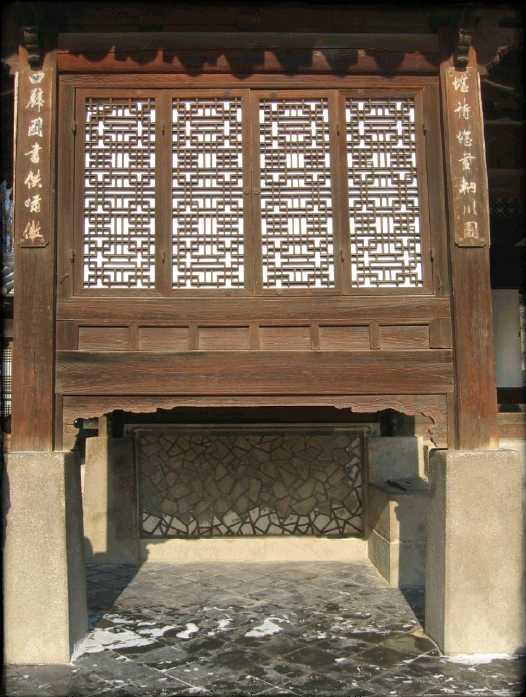

화방장은 화강암 바닥에 얼기설기 얽힌 하얀 면회 무늬도 아름답거니와 연경당 선향재 온담에서 보았듯이 벽돌 화방장에 아름다운 전통무늬를 넣기도 하고 담 중간 중간에 초화문 장식을 하기도 했다.

화방장은 한옥의 화재에 대한 취약성과 흙벽의 낙수와 습기에 대한 취약성을 보강하는 기능과 함께 보온 보냉은 물론 석축벽체로서 구조 강화의 기능을 갖는다. 더구나 여러 가지 재료를 가지고 다양한 모양을 냄으로써 자칫 단조롭기 쉬운 한옥의 아름다움을 한결 돋보이게 해주는 뛰어난 장식요소임을 눈여겨 볼 일이다.

담장에 새겨진 무늬

▲계룡산 신원사 중악단 담장의 무늬와 내삼문 화방벽의 무늬.

이곳에서 눈길을 잡아끄는 것 중 하나는 내삼문의 외벽과 담장에 새겨진 아름다운 무늬다. 내삼문 화방벽의 무늬는 서울 종로구 부암동에 있는 흥선대원군의 별장인 석파정의 화방벽의 윗부분과 같다.

담장을 빙 둘러 새겨놓은 무늬는 해남 대흥사 승병장 사당의 담장 바깥면과 형태가 완전히 일치한다. 저렇게 담을 치장해 놓으니 얼마나 아름다운지? 담장에 준 작은 악센트 하나가 중악단을 더욱 빛나는 건축으로 만드는 것 같다. 끝까지 긴장을 풀지 않은 채 저렇게 아름다운 담장으로 마무리 지은 옛 사람이 장인 정신이 감동을 준다.

담장에 새겨진 무늬 하나가 제 마음에다 무늬 하나를 그려넣는가 싶더니 좌우 담장 옆에 자리한, 아직 또록또록한 붉은 꽃망울을 자랑하고 있는 두 그루의 동백나무가 다시 한 번 사람의 마음을 흔들어 결을 만든다.

종묘 정전 정면에서는 볼 수없는 정전 뒷면의 또다른 멋인 화방벽

대원군 별장 석파정을 한식집으로 사용하고 있는 석파랑의 방화벽

석파정 행랑채의 화방벽

오위장 김춘영가옥

서울시 민속자료 제8호

이 가옥은 조선말기 오위장을 지낸 김춘영이 1890년대 지은 집이다. 종로구 삼청동 125-1번지에 있던 것을 남산골 한옥마을에 이전, 복원하였다. 'ㄷ'자형 안채에 'ㅡ'자형 사랑채를 연결시켜 ('') 형의 평면을 이루고 있으며, 안채 대청은 오량가(五樑架)이고 나머지 부분은 모두 삼량가(三樑架)이다.

판대공(板臺工)을 사용하고 홑처마로 꾸미는 등 전체적으로 평민주택(平民住宅)의 양식을 보이고 있지만, 안방의 뒤쪽 벽, 즉 길가에 면한 부분에 사괴석(四塊石)과 전돌(塼石)을 사용하여 화방벽(火防壁)을 쌓아 집의 격조를 더 높인 것이 특징적이다.

낙선제 전경과 화방벽으로 둘러쳐진 모습

낙선제 누마루의 아름다운 분합문과 화방벽무늬가 이색적

연경당

선향재에서 또 하나 특별한 아름다움은 맞배지붕 박공 밑으로 사고석과 검은 전돌과 붉은 벽돌을 사용해 만든 아름다운 온담에서 발견 할 수 있다. 온담 가운데 위쪽, 지붕 박공머리 밑으로 큰 사각 틀 속에 팔각 곡두문양 (曲頭紋樣)을 넣고 그 가운데에는 파련화 문양을 집어넣어 단조롭기 쉬운 화방벽에 운치와 격조를 더해주고 있다.

순정효황후 윤씨친가

사랑채 대청 부분은 바깥에서 볼 때 중층(重層)으로 꾸며져 있는데 이것은 지형(地形)을 살린 구성이다.

장대석 기단(長臺石基壇), 방형초석(方形礎石), 초익공(初翼工), 운공(雲工)을 사용한 점, 후면과 측면 툇마루 바깥쪽으로 설치한 정자(井子) 살창, 사괴석(四塊石)과 전돌(塼石)을 사용한 화방벽(火防壁)이 설치된 점 등에서 최상류층의 저택임을 알 수 있으며, 언뜻 보면 별궁(別宮)의 면모를 보이기도 한다.

도곡재 오른쪽 담장이 화방벽

도곡재 정면 양협칸에 화방벽이 퇴락되어 있다.

창덕궁 후원 총산정 화방벽

남산한옥마을의 화방벽과 굴뚝

창덕궁 연경당 남행랑 화방벽

창덕궁 행랑의 화방벽

대청에서 바라 본 화방벽과 담장

화방벽 만드는법.

벽의 중방 아래에 장대석, 사고석, 기와, 전돌등을 이용해서 두껍게 만든 벽을 화방벽이라고 한다.

다른 말로는 방화장이라고도 하는데 화재를 막을 목적으로 설치하는 벽이다.

불을 막기위해서 만든 벽인데 외관을 좌우하는 중요한 요소이므로 아름답게 치장을 한다.

화방벽을 만들기위해서는 기둥을 보호하면서 화방벽의 마감선을 설정하는 판자를 기둥에 설치하는데 이것을 용지판 이라고 부른다.

화방벽은 기둥에서 바깥쪽으로 더 튀어나오는데 기둥을 감싸지 않고 노출시킨다.

기둥을 감싸면 기둥에 통풍문제가 생겨서 쉽게 썩을 수 있기 때문이다.

문

'한문의세계' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 한옥... 귀면 (0) | 2009.07.10 |

|---|---|

| [스크랩] 한옥... 살미와 첨차 (0) | 2009.07.10 |

| [스크랩] 한옥... 창문살의 구성 (0) | 2009.07.10 |

| [스크랩] 한옥... 문 대문 (0) | 2009.07.10 |

| [스크랩] 한옥... 한국의 문 (0) | 2009.07.10 |